全国哲学社会科学工作办公室公布了2022年研究阐释党的十九届六中全会精神国家社科基金重大项目立项名单,浙江大学公共管理学院陈国权教授主持申报的《新时代党和国家监督体系的理论建设与制度完善研究》(批准号:22ZDA039)成功入选,这是陈国权教授自2010年以来作为首席专家第四次获国家社科基金重大项目,奠定了其研究团队在相关研究领域的领先地位。近日,课题组召开研讨会,邀请国内知名政治学家景跃进、何增科、常保国、张贤明和唐亚林等教授就该项目的理论基础与研究前景等问题进行讨论,启动了该项目研究。

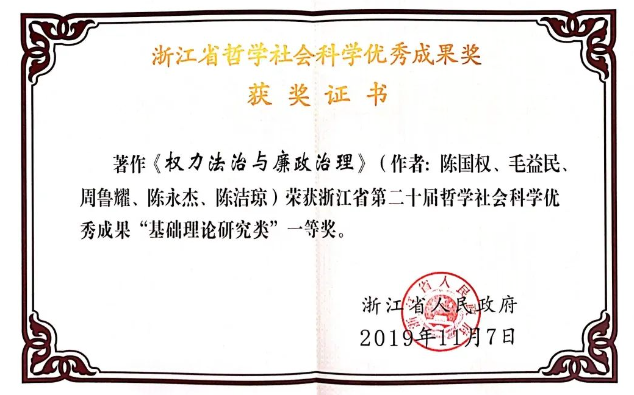

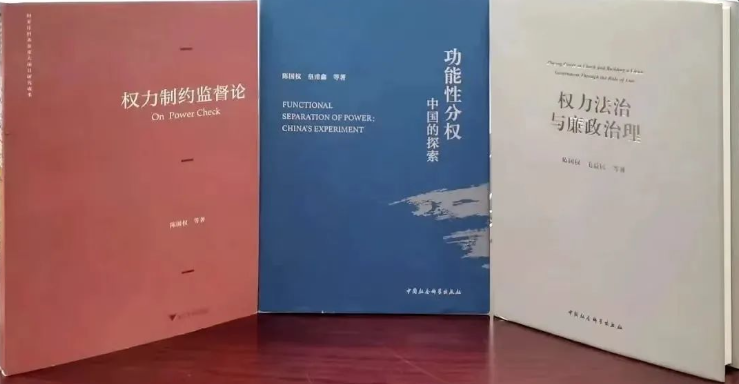

三十余年来,陈国权教授聚焦发生在中国大地上的经验事实,带领40余名中青年教师、博士研究生组成的科研团队,长期致力于权力制约与监督、当代中国政府与政治相关研究工作。特别是近十年来,陈国权教授依托国家社会科学重大项目(即《健全权力运行制约与监督研究(09ZD007)》《反腐败法治化与科学的权力结构与运行机制研究(14ZDA016)》《基于法治中国建设的党和国家监督体系研究(18VSJ052)》),先后出版《权力制约监督论》《权力法治与廉政治理》《功能性分权理论:中国的探索》等系列研究成果,沿续“现象观察−问题解剖−概念创新−范式构建”这一以问题为导向的逻辑不断深化和推进功能性分权理论研究,从学理性层面对中国特色社会主义监督制度进行话语阐释。 在第一个国家社科基金重大项目《健全权力制约与监督机制研究》中,陈国权教授基于中国经济社会现象的密切观察,系统描述和分析权力制约监督机制的内涵与外延、结构特征、运行方式、制度功能。一是原创性地提出并阐述了权力制约监督的制度功能与现实意义。陈国权教授认为,权力制约监督体制与市场经济的发展呈密切的互动关系,是经济发展和政治民主的重要基石。决策权、执行权和监督权既相互制约又相互协调的权力结构的转型或调整,有利于建立起符合市场经济社会发展规律的制度保障,能够防止公共权力的滥用和腐败现象的蔓延。二是原创性地提出并阐释了当代中国“强监督-弱制约”的控权模式。陈国权教授从权力约束的一般性理论出发,将控权方式分为制约控权和监督控权,强调制约控权和监督控权在事权状态、主体地位、权力方向、控权原则以及作用位置等方面各不相同,两种控权机制有效性所需的外部制度条件也存在差异,并认为当代中国实际上形成了“强监督-弱制约”的控权模式。三是原创性提出并阐释了裂变式扩散的腐败形态与形成机理。陈国权教授认为,腐败与反腐败是一个不断博弈的矛盾过程,腐败的形态在反腐败中不断演变。随着腐败产生的制度环境发生变化,腐败现象的蔓延形态会呈现出“裂变式扩散”,即腐败从个体向群体甚至向整个组织扩散,从低层级按管理逻辑向高层扩散,腐败行动者通过风险评估和试探交换策略来寻找腐败交换对象,通过拟亲化和服务渗透策略使自身进入"自家人"圈子,通过共赢共溃策略来增强腐败群体的利益共同体意识,导致腐败关系网络的生产和再生产。这些研究成果最终形成了《权力制约监督论》一书,获教育部第七届科学研究成果(人文社会科学)三等奖。 在第二个国家社会科学基金重大项目《反腐败法治化与科学的权力结构和运行机制研究》中,陈国权教授延续并拓宽了权力制约监督研究思路,开始立足于土地公有制、“双高”现象等本土化问题的剖析,从权力结构与权力过程两个维度出发解释中国出现腐败现象和廉政风险的制度性根源。一是原创性地提出并阐释了法治悖论和地方政府的三重治理逻辑。陈国权教授认为,地方政府既是推动法治建设的关键力量,又是破坏法治建设的主要主体。这种悖论现象源于地方政府三重治理逻辑之间的矛盾性,即地方政府在治理活动中普遍存在着政治、经济和法制三重目标,围绕不同目标相应形成了以巩固政权为导向的政治逻辑、以经济发展为导向的经济逻辑和以法律约束为导向的法制逻辑。“以经济建设为中心”的发展战略使得经济逻辑相比于法制逻辑具有优先地位,甚至上升为对权威秩序的追求的政治逻辑,容易导致选择性执法等法治秩序的缺失。二是原创性地提出并揭示了第三区域政企统合治理与集权化现象。陈国权教授认为,我国开发区、新城、新区、功能区的治理显著区别于城市治理与农村治理,形成独特的第三区域治理模式。这一模式主要表现为政府与企业统合的制度安排及其再集权化特征,突破了国家有关法律和政策制度,与改革开放初期设定的政企分开和分权化的改革发展目标相悖。而第三区域集权化战略有助于优化决策和协调、保障开发资金持续投入、克服集体行动困境,但其合理性受区域发展阶段和公共治理领域的限制,其演变方向取决于国家治理体制的变迁。三是原创性提出构建面向权力法治的廉政治理体系。陈国权教授认为,权力法治是实现国家廉政“治本”的根本路径,是国家廉政治理体系的制度基础和法理依据。中国情境下的权力法治体系必须着眼于国家治理的体制特征和治理逻辑,通过良法控权、多元控权和分类控权,探索权力制约监督的中国道路。具体来说,需要优化决策权、执行权与监督权的结构形态和权能关系,建立健全决策、执行、监督的权责清单与负面清单、明确权责边界,完善办事公开制度、建立程序制约机制、提高权力约束体系的法治化水平,注重监督协调性、提升多种监督力量的监督合力与监督效能。这些研究成果最终形成了《权力法治与廉政治理》一书,获浙江省哲学社会科学优秀成果一等奖,并入选国家社科基金中华学术外译推荐书目和“2018年度最受政治学人欢迎的专业著作”。 在第三个国家社会科学基金重大项目《基于法治中国建设的党和国家监督体系研究》中,陈国权教授进一步突破权力制约监督经验性研究的局限,立足于当代中国权力制约监督的生动实践和复杂状况,借鉴和融合中西方政治哲学经典文论中相关内容和思想,从更加宏观的视角构建中国特色权力制约监督理论体系。第一,原创性地提出了“功能性分权”的学术概念,并对其理论逻辑进行了深入阐述。权力分工是国家治理复杂化的要求,但不同国家的权力分工形态存在着较大差异。陈国权教授通过对权力制约、社会分工、三权分立等思想的源流加以梳理,系统辨析了功能性分权与政治性分权在基本理念、制度基础和表现形式等方面存在的差异。他认为,以“三权分立”为表现形式的政治性分权是以美国为代表的西方国家政治体制的基本特征,并从“决策、执行与监督”的三事分工、三职分定到三责分置的内在逻辑,提出了当代中国决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的功能性分权体制。第二,原创性地提出了“广义政府”的学术概念,并从功能性分权理论的视角对其进行了深入分析。陈国权教授强调,在讨论国家治理体系与治理能力现代化这一重大命题时,应该明确国家治理的主体,将中国共产党带进国家治理体系是理解当代中国公权力体制的关键所在。他认为,国家性质党组织与国家机构共同构成了当代中国的整体性国家治理体系,即“广义政府”,而广义政府的有效治理需要建立决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力结构与运行机制,即建立科学的功能性分权体系。第三,原创性地阐释了功能性分权体制的双重目标与实现机制。陈国权教授认为,功能性分权的双重目标为保障公权力运行效率和防止公权力滥用专断。在保障公权力运行效率方面,集权、分权与效率并不冲突,政治权力的集中统一既可以保障权力运行环境的稳定,还可以保障目标统一、力量集中、决策有力,以提高公权力运行效率;此外,决策权、执行权、监督权之间的治理权力分离有助于分解繁杂的公共事务,以专业化、科学化的方式运行公权力;在分离的基础上建立起多重协调机制,以避免权力分立的碎片化导致运行效率的丧失。在防止公权力滥用专断方面,分权制约与监督具有正效应,将权力分解开来,构建起权力间的交叉关系,可以有效压缩权力滥用专断的空间。这些研究成果最终形成了《功能性分权:中国的探索》一书,入选中国社会科学出版社2021年度“优秀出版成果”和2021年度最受政治学人欢迎的专业著作,并被新华网客户端发布的名为《功能性分权理论——破解国家治理“哥德巴赫猜想”的积极探索》一文推介。 相比于已完成的三项国家社科基金重大项目,在第四个国家社会科学基金重大项目《新时代党和国家监督体系的理论建设与制度完善研究》立项之际,陈国权教授将致力于系统化地构建功能性分权理论,通过总结和提炼中国特色社会主义监督制度的话语知识体系,进一步明晰功能性分权的基本原理,原创性地抽象出功能性分权理论体系的专业术语,并深入讨论决策权-执行权、执行权-监督权、决策权-监督权等多类型的关系模式及适用条件,试图从现代国家建构的国际政治比较视野,与西方三权分立学说进行深刻而又普遍的对话,从而全面回答“中国为什么形成了与西方三权分立不同的功能性分权的权力配置形式”的时代之问。 首席专家简介: 陈国权,法学博士,浙江大学求是特聘教授(科研岗),公共管理学院行政管理专业博士生导师、光华法学院宪法学与行政法学专业博士生导师,浙江大学中国地方政府创新研究中心主任,浙江大学廉政研究中心首席专家,浙江大学国家制度研究院特聘研究员,北京大学中国政治学研究中心研究员,浙江省有突出贡献中青年专家。 (浙江大学公共管理学院 供稿)