1、从书斋走向社会——记梁珊珊“民间文化的田野调查”讲座

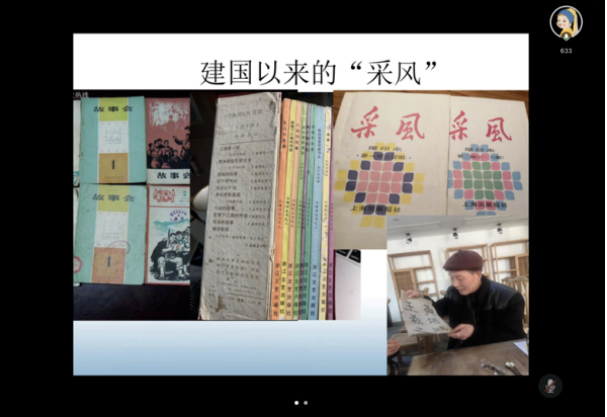

3月4日上午,应丽泽童书社邀请,浙江师范大学国际文化与教育学院讲师、华东师范大学文艺学博士梁珊珊作了一场题为“民间文化的田野调查”的线上讲座。本场讲座由浙师大儿童文学研究中心主任吴翔宇教授主持。 讲座伊始,梁珊珊老师以生动的图片展示了她到云南镇沅苦聪人山寨进行田野调查的实景。随后,她从田野调查的释义和对文学研究的意义、现代中国的“采风”、田野调查的自我定位、田野调查的步骤与规范四个方面为同学们指点迷津。 在田野调查的释义方面,梁老师指出,当下的田野调查是指调查者为了某种目的到某地长期生活,通过直接观察、个别访问和居住体验等方式获取资料和思想的方法。对于文学研究而言,田野调查获取的实证知识能与我们日常学习获取的文献资料相结合,更便于研究者形成自己的思考,提出自己的见解,最终形成自己的知识体系。 在现代中国的“采风”方面,梁老师沿着时间线索从1920年的北大歌谣学运动出发,一直追溯到建国后浙江文艺出版社出版的《山海经丛书》。梁老师认为,现代中国的采风运动对儿童文学的创作影响重大,那些先进的学者们通过田野调查搜集到的儿歌、童谣和民间故事,是当时乃至今后儿童文学作家创作的重要资源。 在田野调查的自我定位方面,梁老师提出,要根据不同的调查情景定位好自己的位置。例如,在回乡调查时,研究者可以以三种身份进行定位,即考到外地的学生、本地人和相关专业的实习生。既要有能够打入田野内部,且不让本地人感到拘束和隔膜的“主位”身份,也要有能从当地价值系统中脱离开来,以研究者视角来分析情况的“客位”身份。 在田野调查的步骤和规范方面,梁老师从个人经历和具体可感的文献记录出发,给我们提出了许多具有实操性的建议。梁老师指出,一个民族的文化是一种文本的集合,我们要从零碎复杂的田野生活中找到一些能够看到一个民族和地区文化主体性的代表符号,这样的田野调查才会更有意义。 互动环节中,同学们围绕讲座内容积极提问,梁老师从专业角度进行了详细解答,大家纷纷表示受益匪浅。吴翔宇老师总结到,本场讲座拓宽了儿童文学学生的学术视野,激发了同学们从书斋走向社会的勇气。 2、个体与家国的伦理选择——记周建华教授“《伤痕》与八十年代小说叙事伦理的转型”讲座 3月11日上午,赣南师范大学文学院周建华教授应邀参加丽泽童书社系列读书会活动,为广大儿童文学爱好者和浙师大师生们带来了一场题为“《伤痕》与八十年代小说叙事伦理的转型”的线上讲座。 讲座伊始,周教授由当代文学研究范式的转型谈起,述及自己“重返八十年代”的理由,并抛出“为什么将《伤痕》作为研究切入点”这一疑问,引发大家对于《伤痕》思想上的独特性、美学上的开创性的思考。接着,他带领大家细读文本,并与《班主任》进行对照,探究《伤痕》独特的故事建构。例如,其开头与当时的主流叙事方式不同,使用的是倒叙手法;又如,结尾“走向灯火通明的地方”的开放性,以及结尾所具有的一些70年代小说的特质极有可能是作者无意识的一种处理。 随后,周教授指明故事内含的两组关系,即显性的伦理关系与隐形的组织关系。显性关系受到了隐形关系的支配,两种关系构成了小说巨大的叙事张力,集中体现于王晓华在“生母”与“组织母亲”之间的人生困境。正是在这困境之中,小说表现了独特的道德意识,即个人的道德优先于集体的道德。这种叙事伦理的转向与新意识的萌芽,与《班主任》符合主流意识的宏大叙事是不同的。讲到这里,周教授补充说明了叙事伦理批评与伦理批评两个概念之间的差异,并推荐了相关的专业论著。 周教授指出,以《伤痕》为代表的伤痕文学实现了叙事话语、思想承载及伦理价值三个方向的转型。在伦理价值方面,故事伦理的家国导向被对个体生存与生活的关注所取代,个人的生命悲剧取代了英雄的赞歌;在故事叙述层面,《伤痕》也在酝酿着艺术观念和方法的变革,而心理描写与场景描写等手法的使用,也使叙事话语具有突破性与多元性。 最后,周教授将《伤痕》与80年代注重个体生命叙事的先锋文学相联系,总结了伤痕文学对20世纪80年代以来的小说所做的贡献。本场讲座拓宽了大家的学术视野,为师生们今后的学术写作提供了很好的滋养。 (丽泽童书社 供稿)