两宋文明在中国历史上有它的独特韵味。史学大师陈寅恪先生曾指出:“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。”品味中国传统文化的精彩,无论是物质世界的光彩夺目,还是精神世界的审美源头,宋文化总让人感到意味深长。让我们跟着《夜听宋韵》,回眸两宋文明,品味文化精髓。

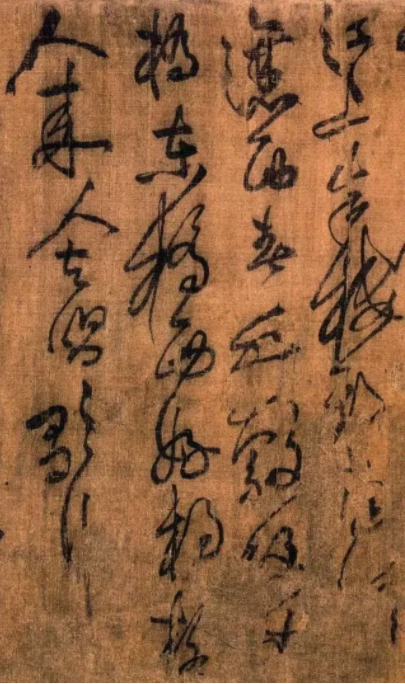

苏轼是宋代最杰出的文学艺术家,他是词人,是散文作家,还是伟大的书法家。他最有代表性的书法作品是《黄州寒食诗》,是苏轼被贬黄州之后的手写诗稿,通篇行草书体,书势随诗情而起伏,情随笔运,堪称书法抒情的佳作。 苏轼喜欢写札记,出去游山玩水时,总会把事件、人物笔之于书,有的记有日期,有的则不记。当时他以杰出的书法家出名,爱慕他的人都乐于把他写的书简、题跋等精心保存。更有甚者,则专门来求他的墨宝,苏轼习惯上是随时题诗,或是书写杂感评论,酒饭之后,都会慷慨地赠予友人。 他最得意的学生黄庭坚,既是江西诗派的鼻祖,又是宋代四大家苏、黄、米、蔡排在第二位的书法家。苏轼与黄庭坚亦师亦友,他们都喜爱文学书法,所以经常聚在一起切磋诗文,推敲书法画艺。有一天,黄庭坚在家写字,写了几张草书,非常得意。唐代张旭、怀素都是擅长草书的,被称为中国草书史上最高的两座山峰。黄庭坚自认为得到了张旭、怀素的真传,他就拿这个作品给他的老师苏东坡看,苏东坡一看就知道黄庭坚有点洋洋得意,他便说,写得非常好,像这样的字,要用一个词来形容的话是什么,你知道吗?黄庭坚心里边一阵窃喜,觉得今天苏老师要表扬自己了。苏东坡说道,你写的这个字好比“枯树挂死蛇”。书法是有生命力的,要有鲜活感,自己的作品被说成枯树,挂的还是死蛇,黄庭坚受不了了。他说,老师你批评得太对了,一针见血。我也是向老师学习了好长时间,我看老师的字,也可用有一个词来形容,“石压蛤蟆”,老师的字就像石头下面压扁了的那个蛤蟆,而且是癞蛤蟆。说罢,两人相对大笑,认为彼此都说到了点子上。 苏东坡的字丰腴饱满,筋骨强劲,看起来便是扁扁,肥肥的,压在那里的感觉,非常有特点,就像他自己对书法作品的评价:“我书造意本无法,自出新意,不践古人。”而黄庭坚的书法与苏轼截然不同,笔画瘦长且多波折,有时把短的笔画缩写成点,有时把长的笔画再夸张缠绕,如铁丝纠缠,所以变态出新。 在宋代尚意书风的确立过程中,苏轼、黄庭坚等是其中的领军人物,苏、黄名气之大,天下翕然习之,形成了宋代书法风格的主流——“尚意”书风,也开启了北宋书坛的鼎盛时期。