一、浙西农居建筑设计因子浅析

农居建筑是构成乡村风貌的基本单元,也是体现乡土文化的主要载体。在乡村振兴的进程中,如何处理好乡村新农居设计,不仅决定了乡村在客观形态上的整体风格印象,更直接影响了村民的日常生活体验。过分坚守传统的建筑形制,容易导致建筑陷入形式主义的仿古,并影响现代生活的体验;而全然地进行现代主义的建构模式,又将会完全丧失乡村的文化韵味,而简单地沦为现代化小区。因而如何兼顾乡村总体风貌及现代居住需求的农居设计成为了介入乡村农居设计的外部设计力量绕不开的议题。本文试图通过整理、分析近三年对浙西衢州地区500余幢农居建筑的实地勘测数据,探讨影响乡村新农居建筑的设计的因子次第。

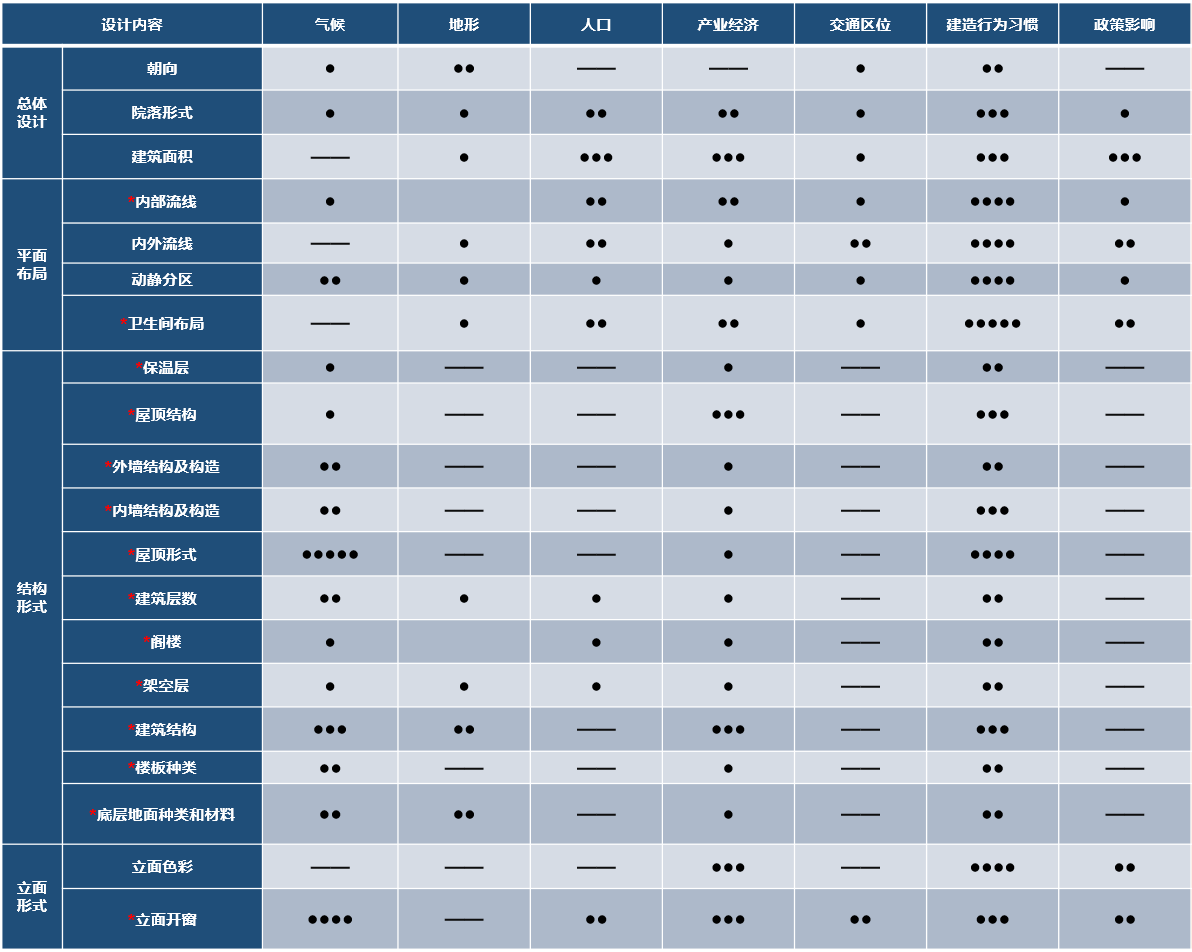

如果对建筑的设计内容进行分解,大致分为总体设计、平面布局、结构形式、立面形式4个大项。总体设计包括朝向、院落形式、建筑面积等。平面布局包括内部流线、内外流线、动静分区、功能空间布局等。结构形式包括保温层、屋顶结构、外墙结构及构造、内墙结构及构造、屋顶形式、建筑层数、建筑结构、楼板种类、底层地面种类与材料等。立面形式包括立面色彩、立面开窗等。以上设计内容中各个大项下的各个子项,都受到各类设计因子所影响,基于对浙西民居的大量实地考察调研,我们对上述主要设计因子进行整理、对比,并探索发现了各个设计因子与设计内容的相关性。筛选出当前的7个主要影响因子,分别为气候、地形、人口、产业经济、交通区位、建造行为习惯、政策影响。其对于设计结果的相关性具体表现如下:

表:浙西农居建筑设计因子图(自绘)

(注:图中“•”的数量表示因子与设计结果至今的关联程度,“•”越多,关联程度越高)

总览来看,建造行为习惯基本上对各个设计内容都产生了重要的影响,甚至在很多子项上都作为了影响力最大的关键因子,居住者对于农居造型具有绝对的话语权,这是农居建设过程与城市住宅的重要差别。当然,对于乡村农居建造行为习惯内在的建造观念及营造逻辑分析,如社会原因、文化原因等对于其建造行为习惯的影响,亦是一个有待深究的命题。除此之外,产业经济因子对于设计内容的影响亦值得关注。产业经济因子在建筑面积、屋顶结构、建筑结构、立面色彩、立面开窗等设计内容的影响上尤其强烈,但影响程度仍然皆次于建造行为习惯。

从另一角度看,交通区位这一因子的影响是所有因子中最小的,仅仅在内外流线和立面开窗上有部分影响。陆路交通自80年代后期,逐步取代了其他交通模式,成为乡村交通网络的主角,随着近年浙江省对于各级乡村道路的不断投入,陆路网络逐步成熟,道路设施不断完善,由交通区位的差异性而导致的农居形态差异被逐渐消解。

另外值得注意的是,地形因子亦是对当前农居设计影响较小的因子之一,仅仅在农居建筑的朝向、建筑结构以及底层地面种类与材料上有些许影响。这也从侧面说明了当下建造者对于地形特征是不敏感的,现代建筑技术对于地形的改造性是较为成熟的,以至于地形环境对于建筑设计的干涉极小,这也是现代农居风貌区别于传统农居,外形逐步趋同的主要原因之一。

图:衢州市衢江区绵阳村传统农居造型自然台地地形的运用(自摄)

除了上述中建造行为习惯、产业经济、交通区位、地形等因子,气候因子亦是一个值得关注的焦点。气候形式对于屋顶形式与立面开窗等设计内容起了关键性的影响作用,但对于立面色彩设计近乎没有影响。这意味着我们在单体立面设计和整体建筑群落风貌设计上,受到当地气候条件的约束,但依旧拥有一定的设计空间。由于传统建筑对于建筑室内环境的控制手段有限,气候因子可使得一些处于相同气候条件下的传统农居建筑在屋面与立面形制上趋同,一方面这促成了农居建筑群落在风格风貌上的协调统一性。针对现代农居设计,应把握住当地传统建筑原型的基础上寻求变化,在统一的节奏中找寻差异性的韵律。

此外,人口因子与政策因子虽然对结构形式、立面形式等设计内容的影响微乎其微,但是在总体设计、平面布局等设计内容的影响上仍然发挥着显著的作用,尤其是对于建筑面积影响上。这与当前普遍推行的宅基地政策及农宅建设管控制度有着直接关系。值得注意的是,对于内外流线这一设计内容,地形因子发挥的作用并未如我们常识认为的那么强烈,甚至明显小于人口因子与政策因子的影响。这再次说明了乡村农居建筑的设计机理在很多方面都更加取决于文化层面与社会层面的导向,而非自然环境的引导。以此重申“因地制宜”这一建造理念中的“地”,在诸多方面它都更多地指向地域文化与地区政策,而非纯粹的地形地貌。

图:浙西地区各时期典型农居造型(自绘)

总结来看,我们会发现乡村农居建筑受到各个因子的综合影响,探讨新农居设计也便成了一个协同各项设计要素的系统性问题。早些年的乡村农居建设常常陷入千篇一律,或千奇百怪的尴尬局面,实际上正是缺少这类系统性的数理分析,采用机会主义的盲目建造而导致的后果。我们必须认识到,乡村是一个复杂的人居聚落,乡村农居建筑群落建设绝非简单的城镇现代化小区设计。只有基于对乡村各项信息的充分调研考察,以及整理分析,我们才有可能真正意义上“因地制宜”地设计出符合当地需求的乡村新农居。

二、浙西农居建筑单体设计策略探索

现代地理学意义上的浙江西部与历史上严州(今称建德,归杭州管辖)、金华(婺州)和衢州三府辖区大体相当。三府以兰江、衢江流域的“金衢盆地”为核心,本课题所关注的衢州地区——东西向横跨“金衢盆地”,其地乡土(民居)建筑具有一定的典型性。基于对衢州地区19个乡镇的各个时期500余幢农居建筑单体的实地调研和数据采集,以及对当地居民的采访,我们探索了当地农居建筑空间和形态的嬗变过程及其发展趋势。通过对各时期农居的空间形成机理剖析,我们认为现代农居建筑平面设计可围绕以下几点展开。

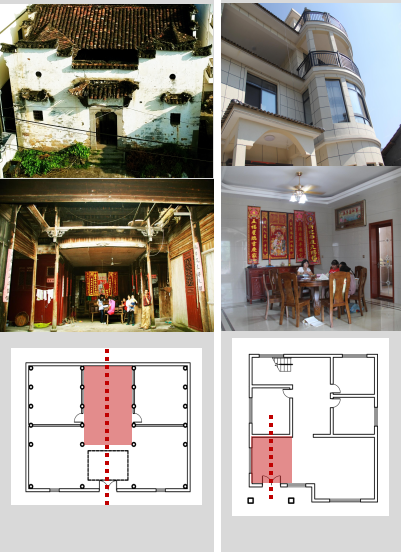

1、宜采用L型平面原型,延续“院落精神”

调研发现,衢州当地遗存的传统民居基本采用了天井式院落。可以说,院落是当地农居的第一特征,是农村建筑场所感建立的灵魂。在新农居设计中采用L型平面原型,或基于L型的扩展形态,可以更好地形成院落空间。基于这种形态,可在有限的宅基地范围内自然形成院落空间,并可防止村民的自行搭建辅助用房(如图)。而基于这一单体形态,亦可以更好地形成空间层次感分明的建筑组团,即私家院落,邻里公共空间,组团中各建筑单体间的院落空间等各个分区域分层次的空间。此外,处于山地地形中的农居建筑设计亦可以结合地势高差,形成对应的院落。

图:由浙江大学建筑设计研究院设计的衢州市衢江区车塘村新建集聚点80平农居户型的设计采用了L型平面。

2、下中上西,多维设计

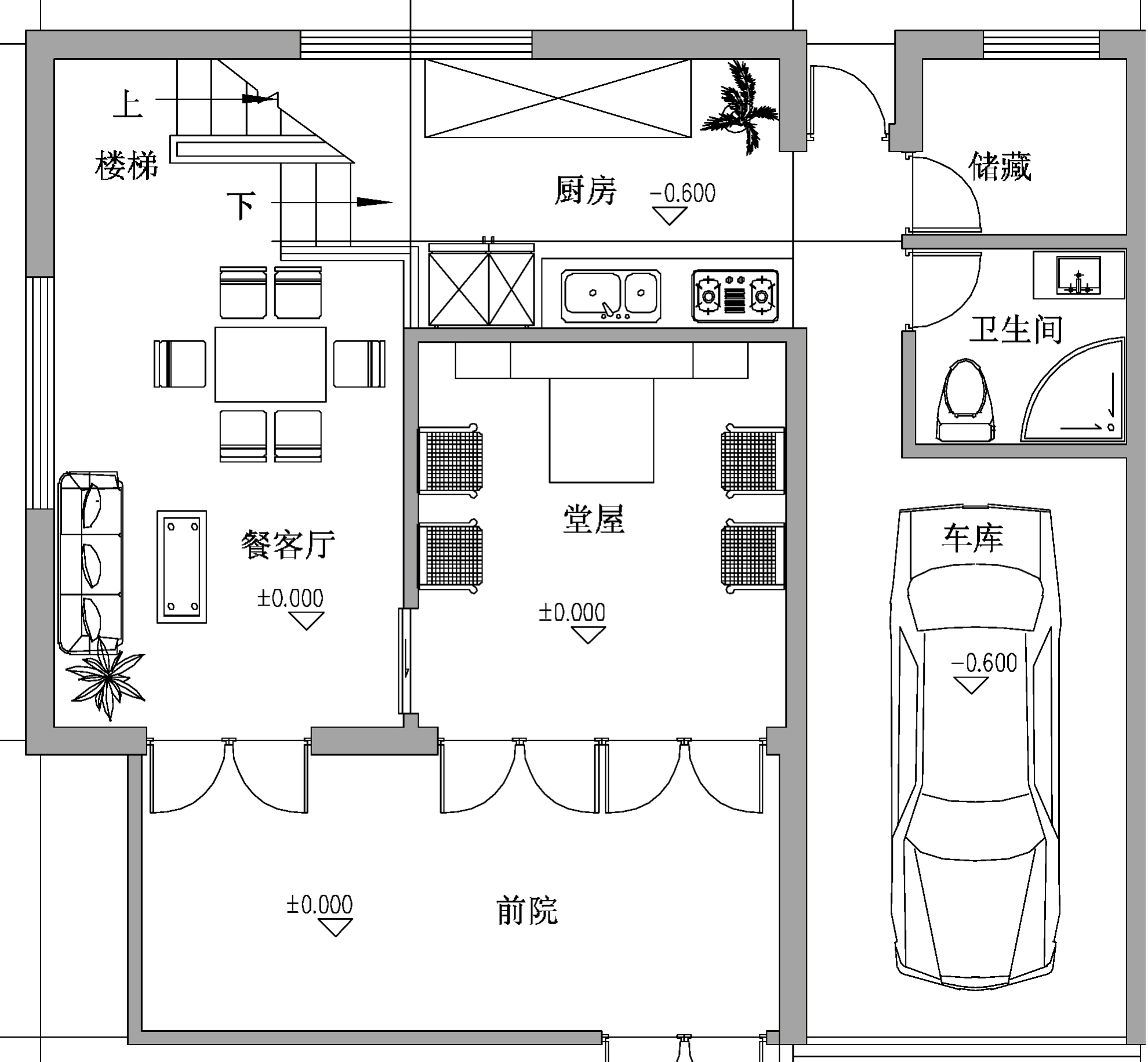

衢州地区的传统民居一般都设置了楼上厅及楼下厅,楼上厅自明后期萎缩为储物空间,而楼下厅及堂屋一直延续至今,成为乡村生活中最重要的礼仪空间。堂屋作为衢州民居一层平面的母题,在各个时期建造的民居建筑中贯穿始终(如图)。它是乡村生活内容的重要载体,亦是乡土文化的主要演绎场所。基于上述结论,我们提出了“下中上西、多维设计”的理念,这既是对传统文化的传承,也同时与现代生活辩证统一。

在农居建筑主入口处,设置堂屋(如面积有限制,可结合玄关空间设置),同时注重院落与堂屋、老人房与堂屋的空间联系。堂屋空间一般轴线对称,形态方正,其后墙一般为实墙,提供可依墙放仪式性的家具及摆设,从而更好地营造乡村文化氛围。至于二楼区域,传统民居中的楼上厅空间,大多都逐渐萎缩为储藏空间,现可根据代际需求的差异,增设起居空间。这也便保证了乡村现代化生活的需要。

图:浙西衢州地区不同时代民居的堂屋空间(自摄)

3、高低搭配,节约用地

基于节约用地的基本方针,新建农居可根据现状情况和村民生产、生活习性等因素,采用半地下室、夹层等形式,增加室内使用空间。进一步看,高空间一般包括堂屋、客厅、餐厅等,低空间一般包括车库、厨房、储藏室等。在进行空间分割时,可依循功能分区,设置夹层空间。需要注意的是:设置局部下沉应着重考虑排水方案,防止后期积水;设置局部下沉及夹层应兼顾楼梯设计,避免过于复杂的高差变化;设置夹层应着重考虑立面修饰,避免建筑间“冲煞”。

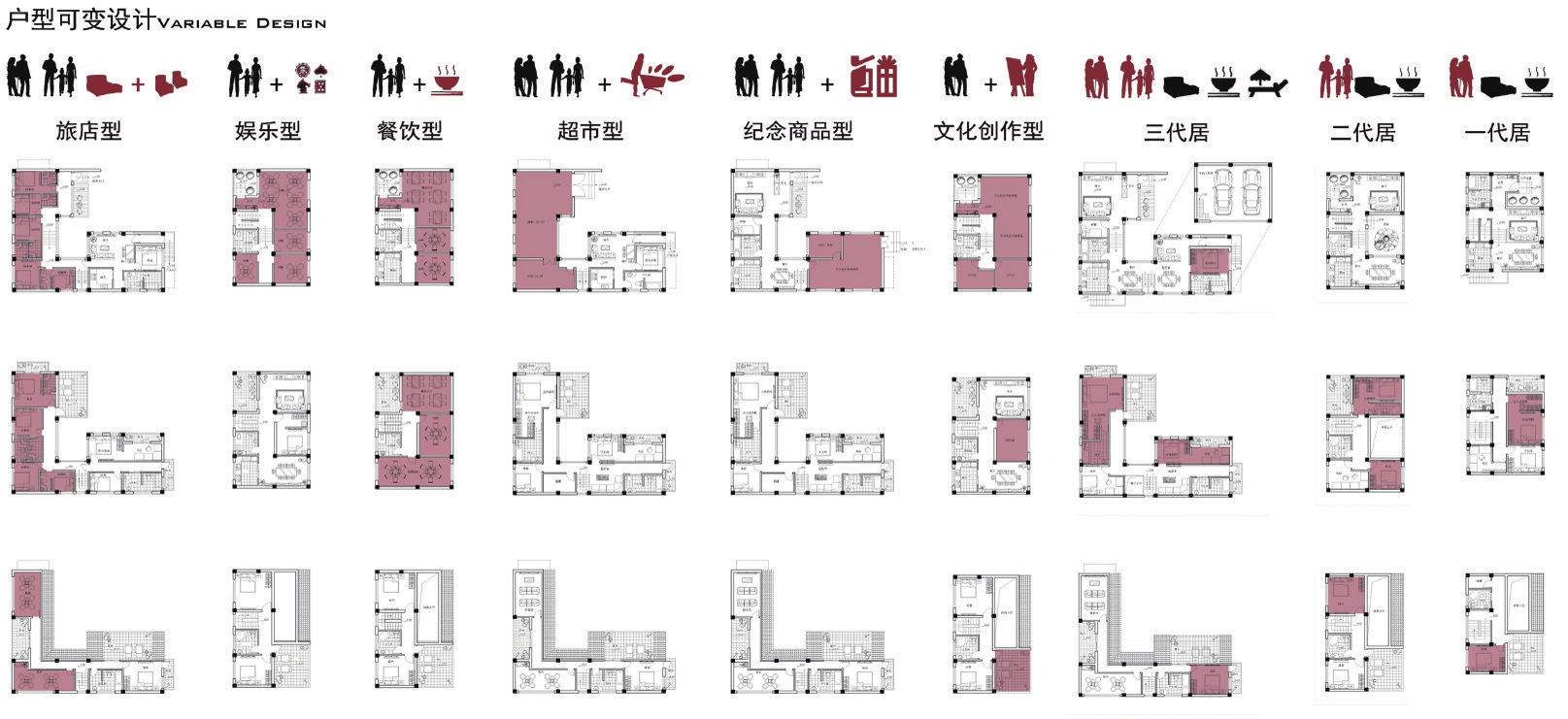

4、可变户型 流线分离

随着农村生产方式的多样化,新建农居可根据当地农村经济业态的发展方向及农民要求,设置可变户型,并事先分离流线,避免日后的动线交叉。据此,新建农居设计要点包括农居一般需要预留两条进入建筑的流线,并应互不交叉,以楼梯为汇聚点;有发展民宿业态可能的区域,应利用夹层空间设置住宿单元;有发展餐饮、商贸等业态可能的区域,客用流线附近应设置可变空间?(如图)。

图:现代农居中常用的可变户型(摘自《浙江省村庄设计导则》(浙江省住房和城乡建设厅 2015年8月))

对于农居建筑的立面设计,我们总结了如下2条设计策略:

(1)虚实对比,形成层次

浙西衢州地区的天井式传统民居的立面最大特征是封闭的“外”与极度通透的“内”形成的强烈对比,空间“腔体化”特征十分明显,这是传统民居独有的美学特征。这种特征是传统礼教的影响结果。随着时代的发展,建筑立面的外向化趋势不可避免,但虚实对比的手法可沿用至立面的处理。将基于传统文化的传统院落空间,通过现代主义建筑思想的设计技法进行实现,亦是一种“中学为体,西学为用”的设计模式。

(2)尊重原理 慎用符号

马头墙是浙西衢州地区传统民居的另一大特色,亦是重要的文化符号。从功能上来说,马头墙最大程度地隐藏了建筑的内部结构。因为马头墙的存在,建筑之间的组合完全回避了结构交接的问题。在江南地区的乡土建筑中,这种隐藏结构的思想在风水实践中表达为避免“冲煞”。 对比来看,浙西地区的马头墙也不及徽州马头墙封闭。浙西的马头墙多顺应屋面坡度升起跌落,或只在檐口位置做“小马头”(如图)。新建农居设计中对于马头墙元素的运用,应首先理解其内在机理,并以浙西特有形制为模版。

图:浙西衢州地区传统民居的“小马头”做法(自摄)

除了上述几点以外,在建筑构造方式,建筑色彩设计与材质选用,洞口装饰及其它细部设计等各个设计内容上,亦可作为新农居建筑设计的探讨点。总结来看,所有设计点都回归到一个根本性的问题,即新农居建筑如何在“传统”与“变革”之间找寻到恰到好处的平衡点,这亦是在探索传统乡村文化基调下的风俗习俗,如何与现代化建设背景下的生活日常进行有机的统一。

建筑设计中古与新的统一,其本质不是一种形制的统一,而是新旧生活观的融合。故而新农居建筑,并非是教条主义地提出一系列形式要求,而是从设计机理层面反思人居生活与建筑场所的对应关系,并以此提出一些指导意见。更为重要的是,我们需要关注到,并非是由建筑形式来限定人的生活模式,而是基于对人们生活习惯的尊重(无论是从前的,还是现代的)来生成对应的建筑场所。

三、浙西地区村庄总体设计指南

基于对浙西地区衢州东部及金华西部25个乡镇,近20个自然村的实地调研和数据采集,我们总结了浙西地区自然农村聚落的总体空间布局特征,并给出了现代农村农居集聚点总体平面设计可借鉴的设计策略。

1、顺势而建 独立灵活

由于受到儒学传承和地理特征的双重影响,浙西地区的传统村落未能出现如浙东地区或金华中东部地区累世积聚而形成的大型规整村寨。浙西地区的传统村落一般由若干组团构成,各个组团基本都围绕房厅产生,又在彼此之间编织出不同区域不同层次的公共空间。而如果该乡村的原始地形存在高差,组团的构成往往又会与地形契合,应地势而形成自然分区,形成明显的立体化的村落景观(如图)。

总的来说,浙西地区的乡村总体布局模式相对自由,村内道路网络往往顺应地势蜿蜒,大多都形成了自然的网格状布局。村中各个天井式住宅一般都体量较小,顺路而建,朝向灵活。其排列模式较为紧凑紧密,但是实际上户与户之间的独立性较强。这种村落形态显然与浙东地区不同,亦与徽州地区有所差异,可以认为处于浙东与徽州两者中间的过渡地带的浙西衢州地区,在兼容前两者的一些形态特征之后,亦发展出自己独有的乡村风貌特质。

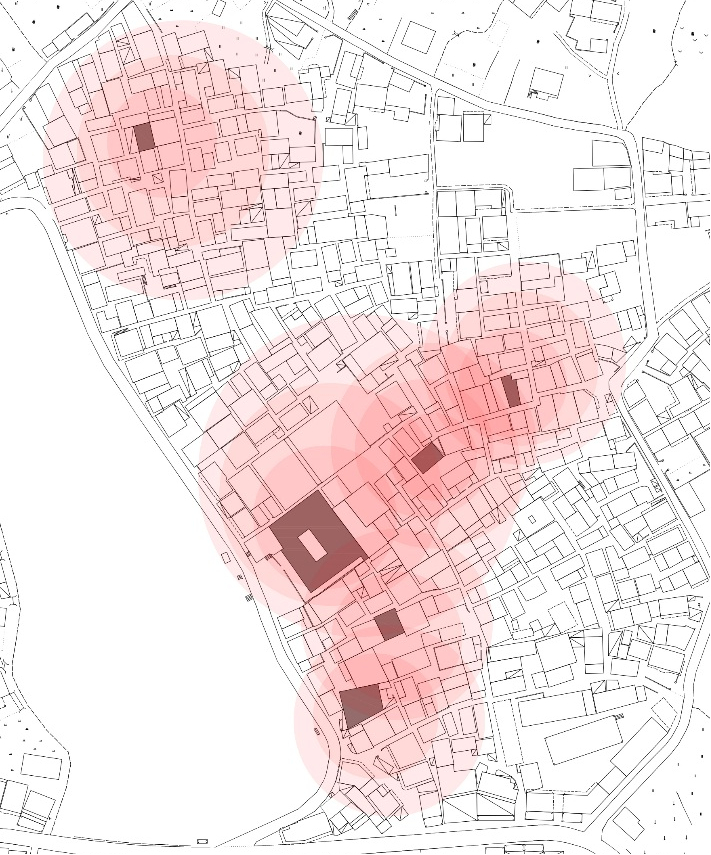

图:衢州衢江车塘村的布局特征(自绘)

基于对浙西衢州地区传统乡村整体风貌及布局形态的把握,新建集聚点片区的总体设计应深入理解本地村庄的建设时序及形态特征。在对现状中各个片区的关系进行整理与疏导的过程中,客观的自然要素(地形特征、空间形态等),主观的人文要素(历史传统、社会文化等)都在相互关联的同时,对整个空间场所进行影响与作用。因此在处理、组织、重塑片区之间的关系结构时,需要兼顾各个要素的共同影响,不能完全倾向于某一或某几要素而进入“全部遵循”,亦不能完全否定原有的要素及其组织关系而进入“全盘否定”。这也便是要求村庄总体设计应尊重和协调村庄的原有肌理和格局,特别是对浙西衢州特有的乡村风貌特质进行延续与延伸,从而实现新片区的特征基因与老片区是较为吻合的,也使得两者处于有机的和谐状态,保证乡村的整体性、完整性不会被打碎,同时亦保证其风格特色是连贯的、延续的。

在完成设计基本思想及方向之后,从具体的设计场景中来看,浙西地区的传统村落由于布局自由,道路蜿蜒,故而沿路而形成的人视角度可感知空间序列设计尤其重要。其中的设计要点如下:

(1)通过节点与轴线将场所空间进行系统的组织。整体网络可依托于现有的道路、水系等,并以此为脉络线索将一些重要的景观节点进行串联,如一些重要的历史文化遗迹,公共建筑或广场空间等。整个网络体系围绕村庄的自然要素、人文要素等展开,形成“因地制宜、一村一品”的独特性风貌。

(2)轴线与节点需要充分体现生态主义原则,基于原有生态环境中的地形地质,水文特征,田地树木等各类自然要素,生成对应的人工景观,使得人工景观与自然景观相互渗透、融合统一。通过人工景观与自然景观的协同性,实现乡村景观在空间感受上的连续性与一致性,并进一步扩展了游览体验的景深感。

(3)在组织线性空间时,宜充分考虑交通要素,并对生产、生活、外来游览观光的道路系统进行有机地区分,以及协同规划。同时,优先选择有较好的景观风貌、适宜的空间尺度、适合步行的道路。这亦是反映了新时代的乡村设计,是生产场所、居住生活场所与休闲游览场所等各场所的融合与统一。

(4)在游览路径的规划上,除了在平面维度的组织安排,路径还可依山就势,营造步移景异的立体景观风貌;在水平维度与竖直维度上协同设计,应避免缺乏层次和变化的平铺直叙。通过对自然山水等原始条件的借用与改造,使得整体设计延续了自然场景的灵动性与跳跃感,实现各向维度上的景观变化,丰富了乡村聚落的整体层次。

(5)在景观视线的组织上,宜充分利用塔状建筑物的高点,或山峰等自然制高点,进行遥相呼应的组合构景。以关键节点的相互呼应进行组织设计,可以把乡村零散的设计节点串联成线,在增加设计效益的同时亦是对乡村整体性的强化。

(6)为了增加空间游览的趣味性与层次感,宜在整体空间序列的安排上,采用抑扬结合、有收有放、虚实对比等手法,使得空间体验在游览过程中产生不断的变化。这亦可认为是从游览体验的视角出发,使空间场景实现一定的叙述性,实现空间序列上的 “起、承、转、合”,从而更好地以时间(游览的路径线索)把整体空间进行串联,由此在乡村整体氛围营造的基础上打造一定的主题性。

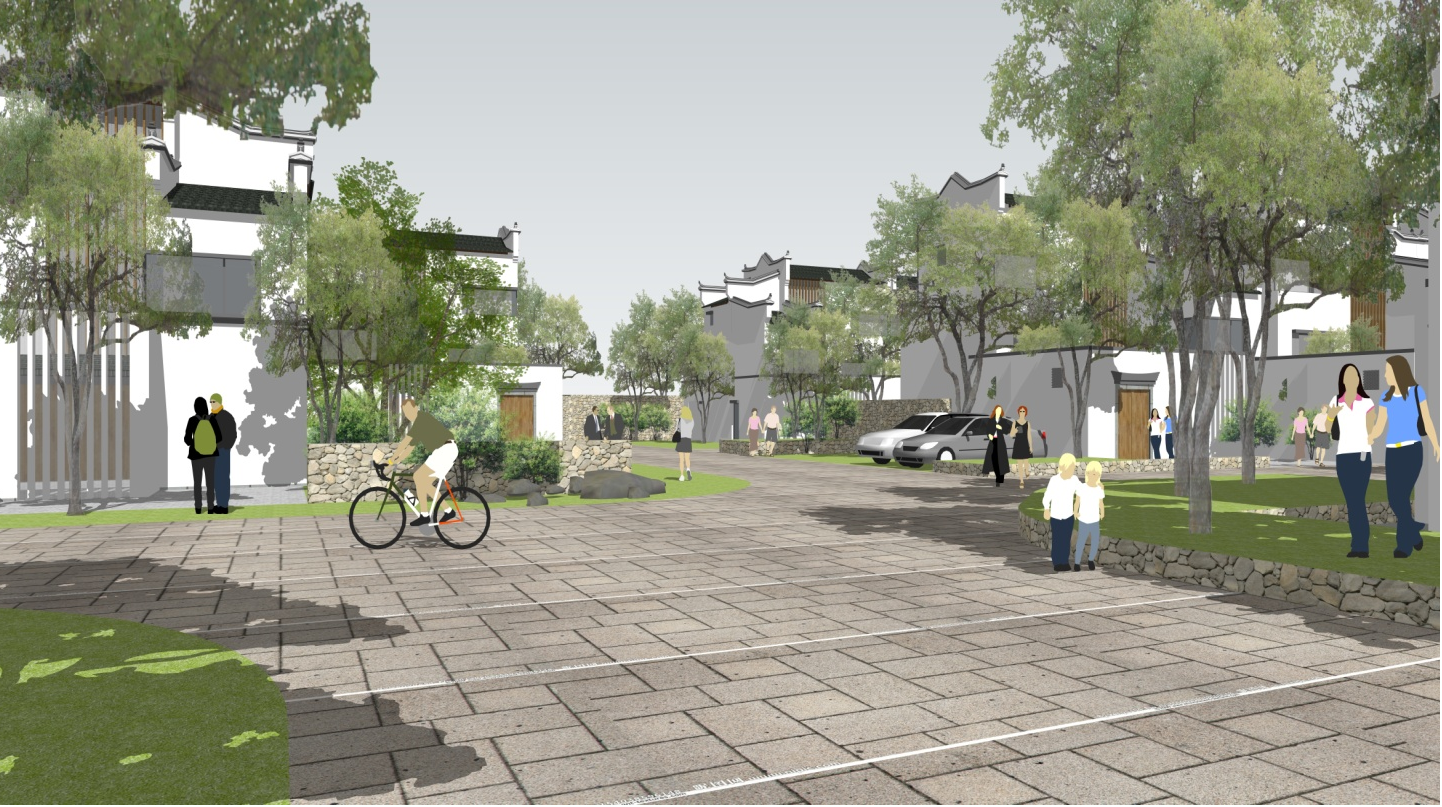

图:由浙江大学建筑设计研究院设计的衢州衢江车塘村新建集聚点的宅间道路意向(自绘)

图:由浙江大学建筑设计研究院设计的衢州衢江车塘村新建集聚点的宅间道路意向(自绘)

2、序列设计 注重边界

浙西地区的坡地型传统村落一般依山就势而建,建筑法线方向与等高线垂直,建筑正立面与等高线平行。在坡度较大的区域,一般会将地形微改造成小台地,从而形成自然的组团空间和天际线。据此,山地地区新建集聚点的总体布局应充分利用自然地形和建筑高度的控制天际线。建筑物高度层次应体现地形的高度变化,从而形成层层叠落的村庄形态上边界的趣味性。

为了整体村落的天际线更有丰富的层次,可在平地新建集聚点,同时在视线开阔处,通过建筑屋顶形式或底端构筑物的变换,以及在局部利用高大的乔木等自然要素,或高塔等标志物形成制高点。此外,新建集聚点应尊重村落原有的生态边界及或许蕴含其中的传统意向,在功能布局合理的前提下,沿用具有历史文化内涵的图案状平面形态。

总结来看,在浙西衢州地区村落总体设计进程中,需要把握几项关键要素的辩证统一。首先是物质的自然要素与非物质的文化要素的融合,实现乡村实体场景作为文化演绎的平台,乡村文化作为乡村实体的内核。其次为传统乡村风貌与现代化格局的协调统一,这不仅是两种空间形制的交融,更是基于建筑场景来实现新旧两种生活模式的融合。最后,乡村聚落在生产、生活等环节上的协同性亦值得注意,新时代乡村建设不仅是简单的住宅小区建造,它包含了生产、居住、游览等多元功能。综合以上三点,可见乡村总体设计是一个复杂的多要素并存、相互关联的系统问题。

浙江省社科联社科普及课题成果

课题编号:18ZC19

课题名称:浙派民居之浙西农居设计指南

负责人:陈钰

工作单位:浙江农林大学